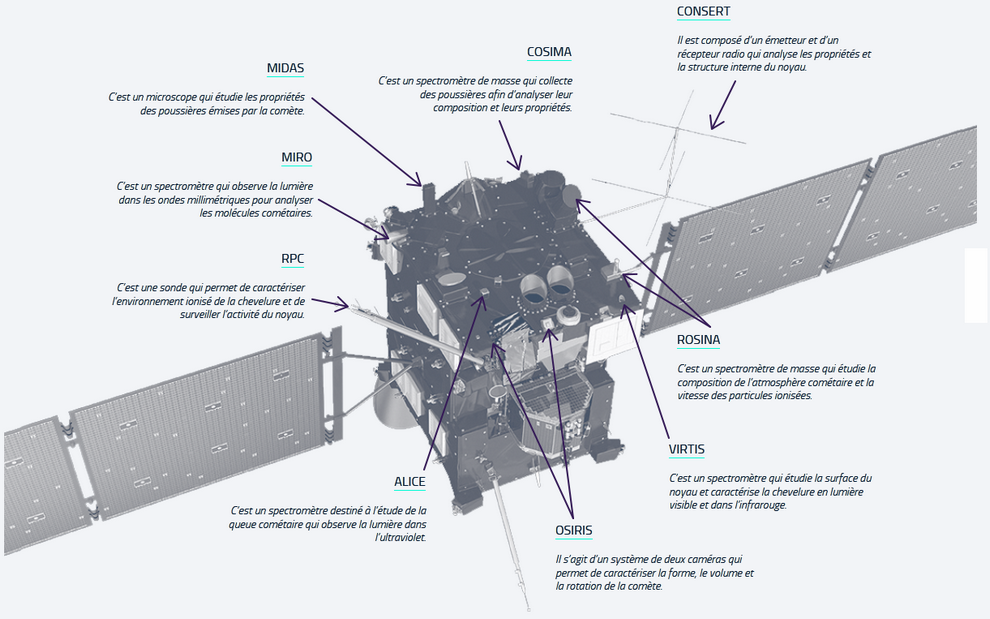

L'orbiteur a la forme d'un parallélépipède de 2,8 mètres par 2,1 mètres par 2 mètres

(environ 10 mètres cubes) pour une masse totale de 2 970 kilogrammes (1 300 kg sans

le carburant). Son envergure, une fois les panneaux solaires déployés en orbite,

atteint 32 mètres.

L'orbiteur a la forme d'un parallélépipède de 2,8 mètres par 2,1 mètres par 2 mètres

(environ 10 mètres cubes) pour une masse totale de 2 970 kilogrammes (1 300 kg sans

le carburant). Son envergure, une fois les panneaux solaires déployés en orbite,

atteint 32 mètres.

L'alimentation en énergie de Rosetta est assurée par deux panneaux solaires comportant

chacun cinq éléments qui peuvent pivoter de plus ou moins 180° pour capter le maximum

de l'énergie solaire photovoltaïque. Chaque panneau est long de 15 mètres et la surface

totale est de 64 m2. Les panneaux fournissent entre 8 700 watts et 450 watts de puissance

suivant la position de la sonde par rapport au Soleil. La sonde a besoin de 390 watts

pour être maintenue en état de marche avec le minimum d'équipements actifs. La taille

importante des panneaux solaires s'explique par la grande distance entre le Soleil

et la sonde sur une partie de sa trajectoire. Jusque-là les sondes lancées à une

telle distance du Soleil, comme Voyager 1 et Voyager 2, embarquent des générateurs

thermoélectriques à radioisotopes qui produisent de l'énergie électrique grâce à

la chaleur émise par la désintégration radioactive. Cette technologie n'étant pas

disponible en Europe, cette source d'énergie a été remplacée par des panneaux solaires

de grande taille conçus pour fonctionner à des températures très basses tout en optimisant

la production d'énergie. Rosetta est la première sonde alimentée par l'énergie solaire

à voyager au-delà de la ceinture d'astéroïdes.

Le système de régulation thermique de Rosetta doit maintenir l'intérieur de la sonde

spatiale à une température d'environ 20 °C. Rosetta, prévue pour voyager dans le

Système solaire, rencontrera des températures variées : à 800 millions de kilomètres

du Soleil, l'intensité du rayonnement solaire n'est plus suffisante pour chauffer

la sonde, il est donc nécessaire d'employer des dispositifs de chauffage ; au contraire,

au plus près du Soleil, afin d'éviter une surchauffe, des radiateurs sont installés

pour dissiper l'énergie thermique. Rosetta est également munie d'un système de 14

lamelles réparties sur 2,5 m2, des persiennes qui s'ouvrent au Soleil pour laisser

échapper la chaleur, mais qui se referment à l'ombre, à l'image des stores vénitiens.

Ce système, testé avec succès au Centre européen de technologie spatiale (ESTEC),

permet de réguler la température sans consommation électrique.

La propulsion de Rosetta est assurée par 24 petits moteur-fusées à ergols liquides

fournissant chacun 10 newtons de poussée qui disposent de 1 670 kg de carburant pour

effectuer les corrections orbitales au cours du long périple de la sonde puis placer

celle-ci en orbite autour de la comète.

Rosetta, lorsque la sonde spatiale n'est pas en hibernation, est stabilisée sur 3

axes c'est-à-dire que son orientation reste fixe ; son système de navigation utilise

deux viseurs d'étoile pour déterminer l'orientation de la sonde afin de pointer avec

exactitude ses antennes de télécommunications, panneaux solaires et instruments scientifiques.

Ce capteur doit fonctionner dans des conditions particulières durant l'approche de

la comète. Celle-ci est entourée d'un nuage diffus de poussière qui peut rendre difficile

l'identification d'une étoile. Un logiciel a été développé pour permettre à l'instrument

de fonctionner dans ces conditions. Les changements d'orientation sont réalisées

à l'aide de 4 roues de réaction. Le système de contrôle d'attitude comprend également

des senseurs solaires et une centrale à inertie utilisant trois gyrolasers. Une caméra

de navigation NavCam (Navigation Camera) ayant un champ optique de 5° et dotée d'une

résolution de 1 024 × 1 024 pixels est utilisée pour les manœuvres d'approche des

astéroïdes et de la comète. À la suite d'un choix de ses concepteurs qui décident

de diffuser sous licence libre les images de la comète réalisées à l'aide de cette

caméra, elle est la principale source des photos diffusées par l'Agence spatiale

européenne.

Le système de télécommunications de Rosetta utilise une antenne parabolique grand

gain orientable de 2,2 mètres de diamètre. La sonde spatiale dispose également d'une

antenne moyen gain de 0,8 mètre de diamètre et de deux antennes omnidirectionnelles

à faible gain toutes fixes. La station de New Norcia, construite en Australie par

l'Agence spatiale européenne pour communiquer notamment avec Rosetta, n'est visible

que 12 heures par jour par la sonde du fait de la rotation de la Terre ; d'autre

part, celle-ci sera, à certains moments, masquée par le Soleil. Durant les périodes

où le signal ne peut être reçu, Rosetta stocke les données recueillies dans une mémoire

de masse de 25 Go puis les retransmet lorsque la fenêtre de communication le permet.

Le système de télécommunications de Rosetta utilise une antenne parabolique grand

gain orientable de 2,2 mètres de diamètre. La sonde spatiale dispose également d'une

antenne moyen gain de 0,8 mètre de diamètre et de deux antennes omnidirectionnelles

à faible gain toutes fixes. La station de New Norcia, construite en Australie par

l'Agence spatiale européenne pour communiquer notamment avec Rosetta, n'est visible

que 12 heures par jour par la sonde du fait de la rotation de la Terre ; d'autre

part, celle-ci sera, à certains moments, masquée par le Soleil. Durant les périodes

où le signal ne peut être reçu, Rosetta stocke les données recueillies dans une mémoire

de masse de 25 Go puis les retransmet lorsque la fenêtre de communication le permet.

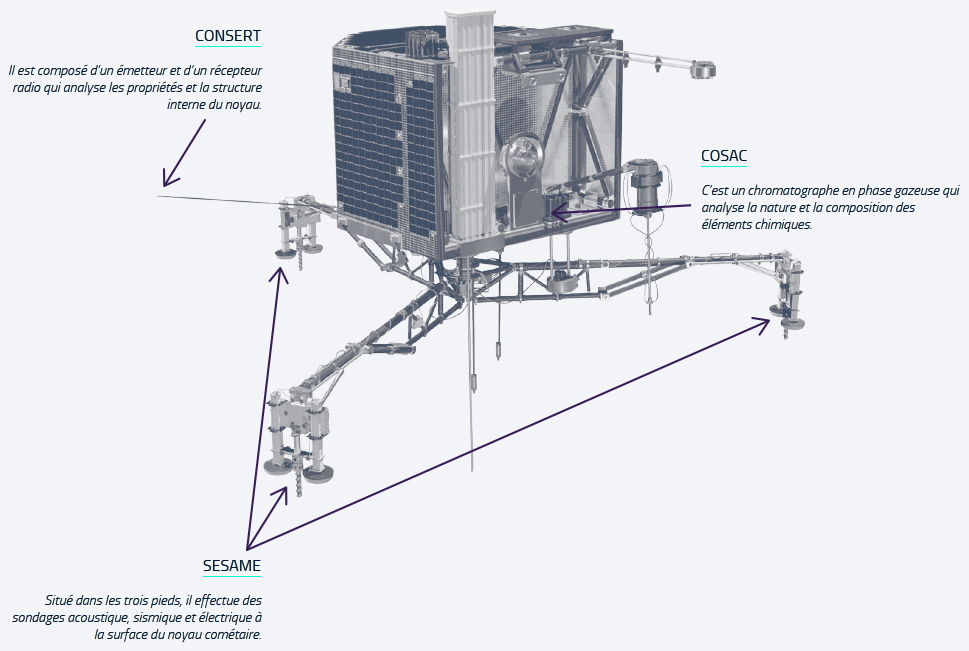

L'atterrisseur Philae s'est posé le 12 novembre 2014 sur le noyau de la comète pour

étudier in situ les caractéristiques de celui-ci à l'aide des 10 instruments scientifiques

dont il dispose. Il se présente sous la forme d'un cylindre polygonal d'un mètre

de diamètre pour 80 cm de haut et d'une masse totale de 97,9 kg dont 26,7 kg d'instrumentation

scientifique. La structure est réalisée en fibre de carbone avec des panneaux en

nids d'abeille d'aluminium.

L'atterrisseur Philae s'est posé le 12 novembre 2014 sur le noyau de la comète pour

étudier in situ les caractéristiques de celui-ci à l'aide des 10 instruments scientifiques

dont il dispose. Il se présente sous la forme d'un cylindre polygonal d'un mètre

de diamètre pour 80 cm de haut et d'une masse totale de 97,9 kg dont 26,7 kg d'instrumentation

scientifique. La structure est réalisée en fibre de carbone avec des panneaux en

nids d'abeille d'aluminium.

Il comprend une partie chaude isolée de l'extérieur et une partie froide située à

l'arrière dans laquelle se trouvent le système de fixation à l'orbiteur et les instruments

déployés une fois Philae au sol. L'atterrisseur est fixé à l'orbiteur par un mécanisme

qui permet une séparation à une vitesse pré-ajustable entre 0,05 et 0,52 m/s. Philae

dispose d'un train d'atterrissage tripode conçu pour amortir sa vitesse d'arrivée.

Le corps de Philae peut pivoter et s'incliner (via une suspension à cardan) sur son

train d'atterrissage. Ce mécanisme permet de compenser l'inclinaison du terrain,

optimiser l'incidence des rayons lumineux sur les panneaux solaires et effectuer

des prélèvements d'échantillons du sol à différents emplacements. L'atterrisseur

dispose d'une roue de réaction qui est mise en rotation à 9 600 tours par seconde,

fournissant un moment cinétique de 6,2 N m s. Celle-ci est utilisée pour stabiliser

l'orientation de Philae durant sa descente vers le sol. L'atterrisseur ne dispose

d'aucun système de propulsion pour corriger sa trajectoire ou son orientation. Son

trajet jusqu'au sol de la comète dépend uniquement du point où se produit la séparation

avec l'orbiteur ainsi que de la vitesse et de l'orientation acquises à ce moment-là.

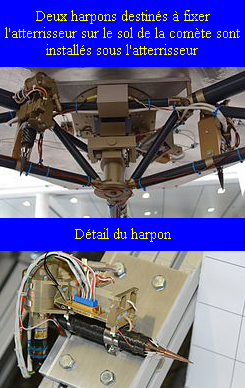

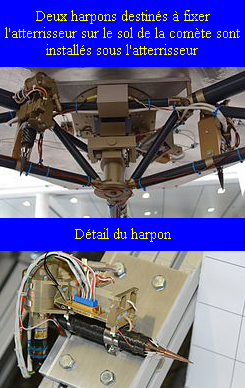

En raison du manque d'informations sur la consistance de la surface au lancement

de la sonde, trois dispositifs d'atterrissage complémentaires sont prévus. Les pieds

du train d'atterrissage sont munis de surfaces de contact suffisamment larges pour

éviter à la sonde de s'enfoncer dans un sol mou. Pour éviter un rebond Philae est

muni d'un système propulsif à gaz froid (azote) qui plaque au sol l'engin immédiatement

après le contact avec la surface de la comète. Enfin deux harpons tirés depuis la

partie inférieure de l'atterrisseur et des vis situées au niveau des pieds doivent

lui permettre de se fixer solidement au sol. Pour éviter que l'atterrisseur ne rebondisse,

les trois pieds du train d'atterrissage sont équipés d'absorbeurs de chocs.

En raison du manque d'informations sur la consistance de la surface au lancement

de la sonde, trois dispositifs d'atterrissage complémentaires sont prévus. Les pieds

du train d'atterrissage sont munis de surfaces de contact suffisamment larges pour

éviter à la sonde de s'enfoncer dans un sol mou. Pour éviter un rebond Philae est

muni d'un système propulsif à gaz froid (azote) qui plaque au sol l'engin immédiatement

après le contact avec la surface de la comète. Enfin deux harpons tirés depuis la

partie inférieure de l'atterrisseur et des vis situées au niveau des pieds doivent

lui permettre de se fixer solidement au sol. Pour éviter que l'atterrisseur ne rebondisse,

les trois pieds du train d'atterrissage sont équipés d'absorbeurs de chocs.

Le contrôle thermique constitue un des aspects les plus complexes de l'atterrisseur

: celui-ci doit pouvoir fonctionner lorsque la comète se situe entre 2 et 3 unités

astronomiques (u.a.). Par ailleurs, à la conception, il y a de nombreuses incertitudes

sur l'ensoleillement de la zone d'atterrissage (lié à la rotation). Philae ne dispose

pas de suffisamment d'énergie pour utiliser des résistances chauffantes. Les couches

d'isolant sont donc conçues de manière que l'atterrisseur survive à la période la

plus froide (à 3 u.a.), avec un système de stockage et de récupération de chaleur

durant les moments d'ensoleillement. Lorsque le Soleil se rapproche à moins de 2

u.a., la température, devenue trop importante pour l'électronique, entraîne la fin

des opérations.

L'énergie électrique est fournie par des batteries primaire et secondaire ainsi que

des panneaux solaires. La batterie primaire non rechargeable a pour rôle de fournir

de l'énergie durant les 5 premiers jours d'opération, de manière à garantir que les

principales mesures scientifiques seront réalisées quel que soit l'ensoleillement

du site d'atterrissage. La batterie secondaire rechargeable, de type lithium-ion

et d'une capacité de 130 watts-heures (150 Wh au lancement), permet de poursuivre

la mission une fois la batterie primaire épuisée. Elle est alimentée par des panneaux

solaires qui recouvrent une grande partie de l'atterrisseur et qui fournissent 10

W de puissance (à 3 u.a.).

Les données acquises sont stockées dans une mémoire de masse d'une capacité de 12

mégabits et transmises à l'orbiteur lorsque celui-ci est visible à l'aide d'un émetteur

radio. L'orbiteur transmet à son tour les données vers la Terre lorsque celle-ci

est située dans l'axe de son antenne orientable et que les antennes de réception

sont disponibles.

L'orbiteur a la forme d'un parallélépipède de 2,8 mètres par 2,1 mètres par 2 mètres

(environ 10 mètres cubes) pour une masse totale de 2 970 kilogrammes (1 300 kg sans

le carburant). Son envergure, une fois les panneaux solaires déployés en orbite,

atteint 32 mètres.

L'orbiteur a la forme d'un parallélépipède de 2,8 mètres par 2,1 mètres par 2 mètres

(environ 10 mètres cubes) pour une masse totale de 2 970 kilogrammes (1 300 kg sans

le carburant). Son envergure, une fois les panneaux solaires déployés en orbite,

atteint 32 mètres. Le système de télécommunications de Rosetta utilise une antenne parabolique grand

gain orientable de 2,2 mètres de diamètre. La sonde spatiale dispose également d'une

antenne moyen gain de 0,8 mètre de diamètre et de deux antennes omnidirectionnelles

à faible gain toutes fixes. La station de New Norcia, construite en Australie par

l'Agence spatiale européenne pour communiquer notamment avec Rosetta, n'est visible

que 12 heures par jour par la sonde du fait de la rotation de la Terre ; d'autre

part, celle-

Le système de télécommunications de Rosetta utilise une antenne parabolique grand

gain orientable de 2,2 mètres de diamètre. La sonde spatiale dispose également d'une

antenne moyen gain de 0,8 mètre de diamètre et de deux antennes omnidirectionnelles

à faible gain toutes fixes. La station de New Norcia, construite en Australie par

l'Agence spatiale européenne pour communiquer notamment avec Rosetta, n'est visible

que 12 heures par jour par la sonde du fait de la rotation de la Terre ; d'autre

part, celle- L'atterrisseur Philae s'est posé le 12 novembre 2014 sur le noyau de la comète pour

étudier in situ les caractéristiques de celui-

L'atterrisseur Philae s'est posé le 12 novembre 2014 sur le noyau de la comète pour

étudier in situ les caractéristiques de celui- En raison du manque d'informations sur la consistance de la surface au lancement

de la sonde, trois dispositifs d'atterrissage complémentaires sont prévus. Les pieds

du train d'atterrissage sont munis de surfaces de contact suffisamment larges pour

éviter à la sonde de s'enfoncer dans un sol mou. Pour éviter un rebond Philae est

muni d'un système propulsif à gaz froid (azote) qui plaque au sol l'engin immédiatement

après le contact avec la surface de la comète. Enfin deux harpons tirés depuis la

partie inférieure de l'atterrisseur et des vis situées au niveau des pieds doivent

lui permettre de se fixer solidement au sol. Pour éviter que l'atterrisseur ne rebondisse,

les trois pieds du train d'atterrissage sont équipés d'absorbeurs de chocs.

En raison du manque d'informations sur la consistance de la surface au lancement

de la sonde, trois dispositifs d'atterrissage complémentaires sont prévus. Les pieds

du train d'atterrissage sont munis de surfaces de contact suffisamment larges pour

éviter à la sonde de s'enfoncer dans un sol mou. Pour éviter un rebond Philae est

muni d'un système propulsif à gaz froid (azote) qui plaque au sol l'engin immédiatement

après le contact avec la surface de la comète. Enfin deux harpons tirés depuis la

partie inférieure de l'atterrisseur et des vis situées au niveau des pieds doivent

lui permettre de se fixer solidement au sol. Pour éviter que l'atterrisseur ne rebondisse,

les trois pieds du train d'atterrissage sont équipés d'absorbeurs de chocs.